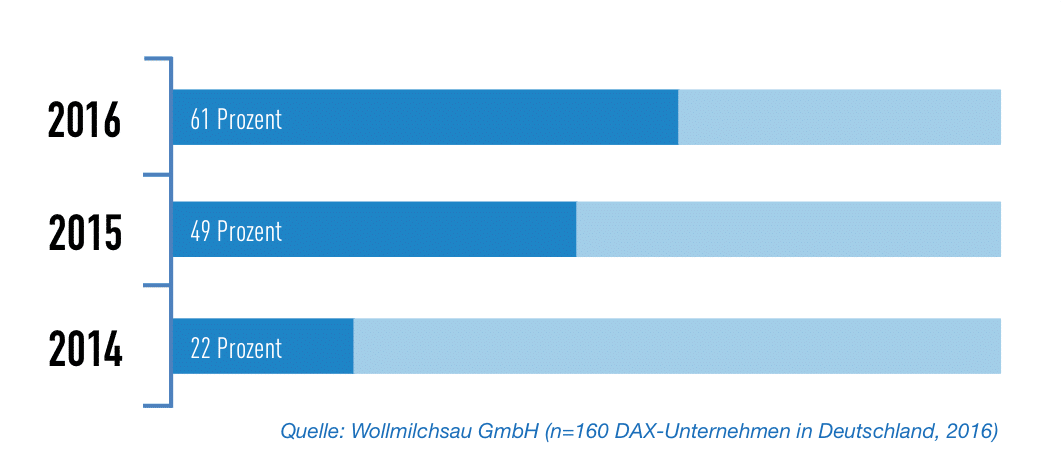

Nur 61 Prozent der Online-Karriereangebote von 160 börsennotierten Unternehmen im DAX, TecDAX, MDAX und SDAX sind mobiloptimiert. Das zeigt unsere neue Auflage der Mobile Recruiting Studie 2016, mit der wir jährlich den Status quo des Mobile Recruitings in Deutschland analysieren. Das ist mittlerweile ein echtes Armutszeugnis für das Personalmarketing.

Mobile Recruiting Studie 2016: Hier gibt’s den vollständigen Report zum Download.

Die Mobile Recruiting Studie 2016 zeigt: Mobile Recruiting ist zu langsam

Die Anzahl der mobil optimierten Karriereseiten nimmt zwar zu – verglichen zum Vorjahr um 12 Prozent – das ist aber viel zu langsam. Denn wie lange reden wir nun schon über die Wichtigkeit mobiloptimierter Karriereseiten!

Wer das noch immer nicht verstanden hat, sollte sich die aktuellen Nutzungszahlen mal vor Augen führen: Der Anteil der deutschen Bevölkerung, der das mobile Internet nutzt, ist 2015 auf 70% gestiegen und 36 Prozent der 14- bis 29-jährigen nutzen das Smartphone. Unternehmen sollte mittlerweile also bewusst sein, was ihnen durch die Lappen geht, wenn sie ihr Karriereangebot nicht für mobile Geräte optimieren: jede Menge potenzielle Bewerber.

Die Mobile Application Journey

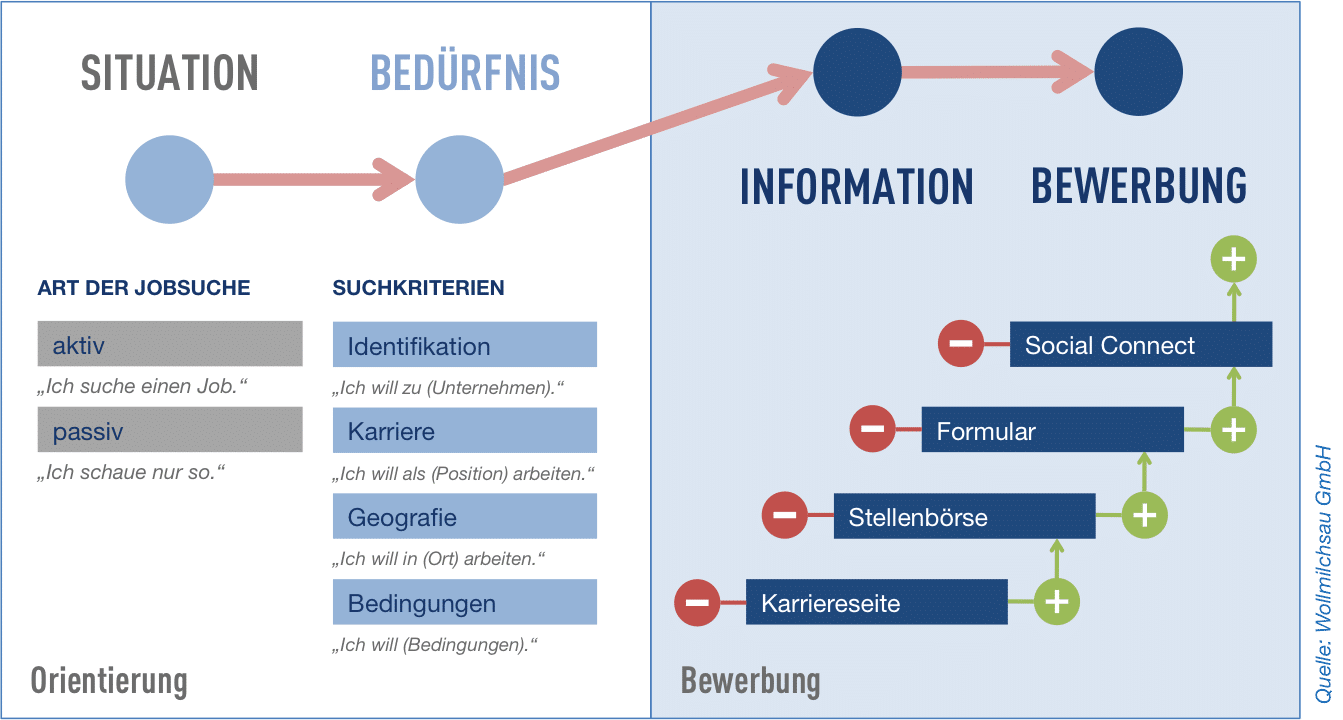

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen sich noch immer nicht mit dem Nutzungsverhalten ihrer Zielgruppen auseinandersetzen. Wir haben uns dafür ausführlicher mit dem mobilen Verhalten von Bewerbern auseinandergesetzt und eine “Mobile Application Journey” erstellt, also den idealtypischen Verlauf einer mobilen Bewerbung. Diese Journey gliedert sich in die beiden Phasen Orientierung und Bewerbung.

Am Anfang, während der Orientierungsphase, folgt aus der jeweiligen Situation des Bewerbers heraus (aktive oder passive Suche) die Besinnung auf das eigentliche Bedürfnis. Je nach Bedürfnis werden passende Informationen eingeholt – allgemeine zum Unternehmen (Identifikation/ Geografie/ Arbeitsbedingungen) oder zu speziellen Karrierestufen oder Positionen. Je nach Bedürfnis wird unterschiedlich gesucht. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, über die ein Kandidat auf die Webseite des Unternehmens gelangt – entweder direkt oder über die Suche via Google oder verschiedene Jobsuchmaschinen.

Es folgt die Phase der Bewerbung – wir unterscheiden hier zwischen vier Kriterien, die auch als nacheinander folgende Phasen betrachtet werden können. Der Kandidat informiert sich auf dem mobilen Auftritt des Unternehmens, er navigiert sich zur Stellenbörse auf der Suche nach einem passenden Job und steuert (wenn er fündig geworden ist) das Bewerbungsformular an. Im Idealfall muss der Bewerber keine langen Formulare ausfüllen oder verschiedene Dokumente hochladen, sondern kann per Social Connect seine persönlichen Karriere- und Kontaktinformationen von Xing oder LinkedIn freigeben. Ist eine der vier Phasen nicht mobiloptimiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Kandidat frustriert abspringt.

Mobiler Bewerbungsprozess ist noch immer ein Sorgenkind

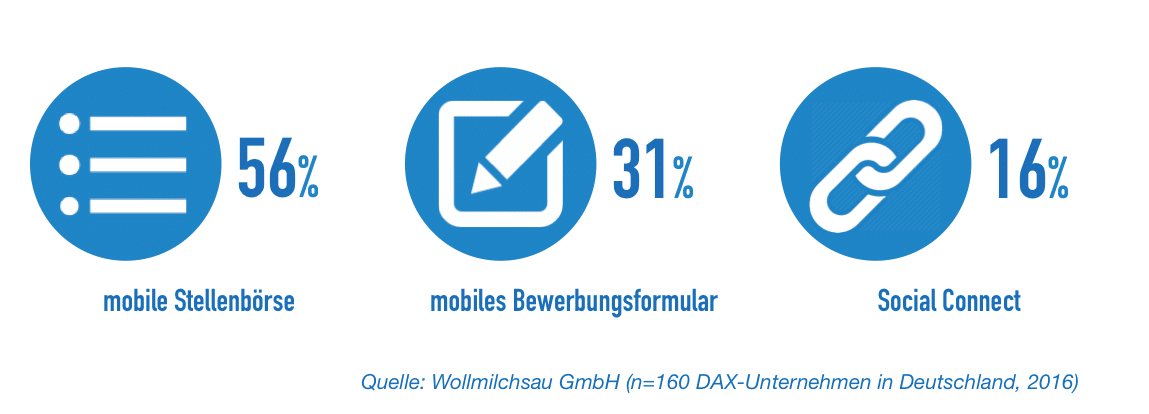

Die Hürden für eine mobile Bewerbung sind noch viel zu hoch. Besonders deutlich wird das beim Blick auf die einzelnen Bestandteile des mobilen Bewerbungsprozesses. Der ist alles andere als optimal: Die Stellenbörse ist bei nur 56 Prozent der Unternehmen optimiert, das Bewerbungsformular nur bei 31 Prozent. Nur 16 Prozent der analysierten Unternehmen bieten die Möglichkeit des Social Connect, also eine Verknüpfung mit dem Xing- bzw. LinkedIn-Profil.

Wie wir in den letzten Beiträgen schon mehrfach erwähnt haben, bedeutet Digitalisierung und damit auch die Mobiloptimierung des Recruitings nicht, die bestehenden Prozesse einfach mittels Technik zu unterstützen – der gesamte Prozess muss selbstverständlich überdacht und angepasst werden. Auf dem Weg zu einem gut funktionierenden Mobile Recruiting gibt es also noch einige Stufen zu erklimmen, denn mit dem Social Connect ist es noch nicht getan. Es gibt bereits erste gute Beispiele wie die Expressbewerbung bei Electrolux. Um keine potentiellen Bewerber zu verlieren, sollten Unternehmen also schleunigst ihre Webstrategien überdenken und auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen anpassen – die Wollmilchsau hilft gern dabei.

Wir hatten letzte Woche eine schöne Zeit in Berlin: Die re:publica 2012 lockte uns und viele andere Menschen in digitalen Metiers mit drei Tagen voller Vorträgen und offenen Sessions zu den unterschiedlichsten Themen rund um Internet, Gesellschaft und Politik. Wir hörten viele spannende Geschichten, trafen alte Bekannte und lernten neue Leute kennen. Und da wir eine Kamera dabei hatten, konnten wir sogar noch ein paar Impressionen und wertvolle Statements sammeln. 🙂

Wir hatten letzte Woche eine schöne Zeit in Berlin: Die re:publica 2012 lockte uns und viele andere Menschen in digitalen Metiers mit drei Tagen voller Vorträgen und offenen Sessions zu den unterschiedlichsten Themen rund um Internet, Gesellschaft und Politik. Wir hörten viele spannende Geschichten, trafen alte Bekannte und lernten neue Leute kennen. Und da wir eine Kamera dabei hatten, konnten wir sogar noch ein paar Impressionen und wertvolle Statements sammeln. 🙂

Es ist mal an der Zeit, ein besonderes Tool zu würdigen. Auch wenn sich um die Browser-Nutzung kleinere Glaubenskriege führen lassen: Firefox ist der weltweit beliebteste Webbrowser. In Deutschland lag er Anfang September mit einem Marktanteil von 48% deutlich vor Microsofts Internet Explorer mit 31%. Auch wenn es inzwischen viele gute Alternativen zum Internet Explorer gibt, war Firefox in der Browsertechnologie doch lange wegweisend und eine wichtige Entwicklungsgrundlage. Und zudem ein ganz besonderes OpenSource-Projekt:

Es ist mal an der Zeit, ein besonderes Tool zu würdigen. Auch wenn sich um die Browser-Nutzung kleinere Glaubenskriege führen lassen: Firefox ist der weltweit beliebteste Webbrowser. In Deutschland lag er Anfang September mit einem Marktanteil von 48% deutlich vor Microsofts Internet Explorer mit 31%. Auch wenn es inzwischen viele gute Alternativen zum Internet Explorer gibt, war Firefox in der Browsertechnologie doch lange wegweisend und eine wichtige Entwicklungsgrundlage. Und zudem ein ganz besonderes OpenSource-Projekt: