Da ich bald mein Studium abschließen werde, rücken Zukunftsfragen immer mehr in meinen Fokus. Meine Sorgen gleich eine Anstellung zu bekommen werden zunehmend größer, denn ich gehöre zu der sogenannten Praktikanten Generation.

Kann ich mich auf eine Stelle bewerben und gleich anfangen zu arbeiten? Oder muss ich mich erstmal durch zahlreiche Praktika schlagen, um im Berufsleben Fuß zu fassen? Wenn ich mir die Anforderungen in einigen Stellenbeschreibungen ansehe, in denen von jungen Leuten umfangreiche Berufserfahrung gefordert wird, frage ich mich oftmals, wann ich dies alles getan haben soll. Es werden Mitarbeiter mit Persönlichkeit und Motivation gesucht. Doch wie motiviert kann ein Student sein, der jahrelang studiert hat und nach dem Studium, dass ihn eigentlich für einen gut bezahlten Beruf qualifizieren soll, trotzdem zahlreiche Praktika machen muss, um sich auf seine angestrebte Stelle bewerben zu können.

Sollte ich überhaupt versuchen mich nach meinem Bachelor Abschluss zu bewerben oder sollte ich einen Masterstudiengang anhängen, um überhaupt eine Chance auf meinem Traumberuf zu bekommen?

Es ist schwierig einen Verantwortlichen für diesen Umstand zu finden. Ich kann verstehen, wenn Arbeitgeber einen gut qualifizierten Menschen einstellen wollen, bei dem zusätzliches Training nicht mehr notwendig ist. Dafür ist Berufserfahrung natürlich erforderlich. Jedoch denke ich auch, dass es in einem Bachelor Studiengang, der nur sechs Semester dauert, vielleicht nicht immer möglich ist, den Studierenden alles Notwendige zu vermitteln, um gleich nach dem Abschluss im Beruf Fuß fassen zu können. Es wird sicherlich Ausnahmen geben in denen dies möglich ist, jedoch muss das Unternehmen trotzdem bereit sein, einen durch die erste Zeit zu führen und zu trainieren. Es ist schließlich der erste Job des Studenten.

Wer ist nun der Schuldige für das Problem “Generation Praktikum”?

Sind es die Unternehmen, deren Ansprüche zu hoch sind, denen man aber nicht vorwerfen kann, dass sie gut qualifizierte Mitarbeiter einstellen wollen?

Sind es die Universitäten und Fachhochschulen, die einem in sechs oder sieben Semestern beibringen sollen, in einem Beruf zu arbeiten in dem Jahre lange Erfahrung erforderlich ist?

Oder ist es die Politik, die das Bildungssystem von Grund auf überdenken sollte?

Was meint Ihr dazu?

Pic:!anaughty! und luisvilla (CC BY 2.0)

Quelle:

Quelle:

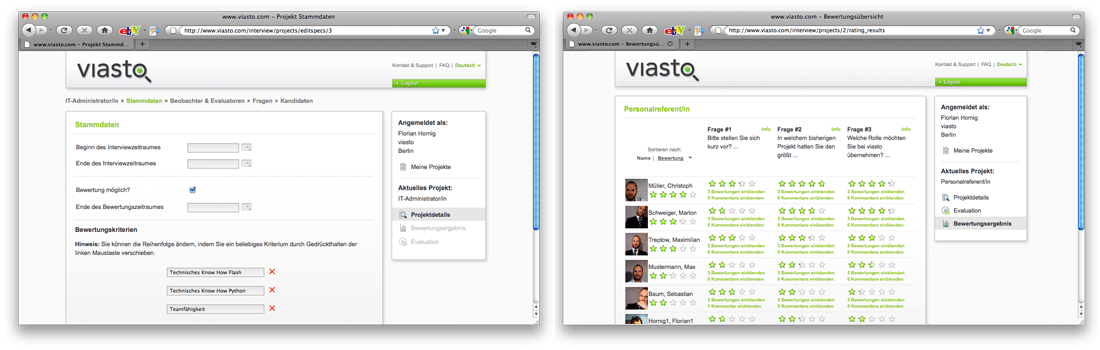

Hier können Arbeitgeber ihre Kandidaten zum

Hier können Arbeitgeber ihre Kandidaten zum

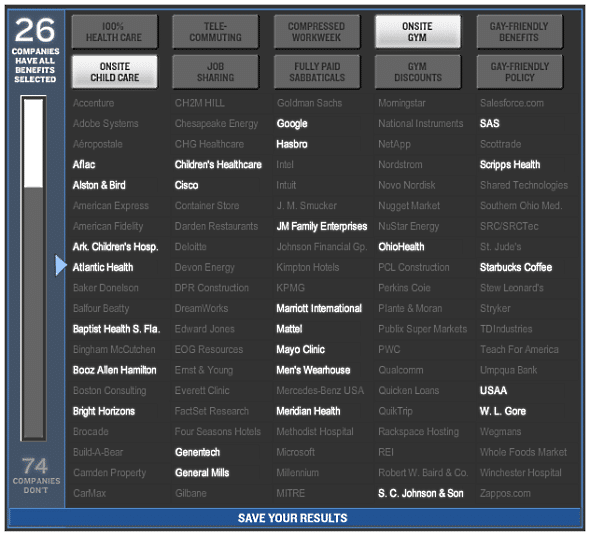

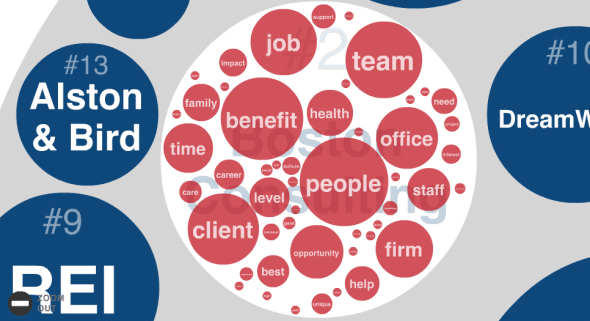

Es gibt kaum wirkungsvolleres Employer Branding als zufriedene Mitarbeiter in Kombination mit einem reichweitenstarken Medium. Das Fortune Magazine hat eben diese Reichweite und rankt jedes Jahr 100 Firmen mit den zufriedensten Mitarbeitern in den USA. Das Ergebnis ist eine ausführliche Cover-Story, die mit

Es gibt kaum wirkungsvolleres Employer Branding als zufriedene Mitarbeiter in Kombination mit einem reichweitenstarken Medium. Das Fortune Magazine hat eben diese Reichweite und rankt jedes Jahr 100 Firmen mit den zufriedensten Mitarbeitern in den USA. Das Ergebnis ist eine ausführliche Cover-Story, die mit

Pages to the people – mit diesem Slogan wurde der Webbaukasten Jimdo bekannt. Und da man mit diesem sowohl schicke Privatauftritte hinlegen, als auch professionelle Seiten für größere Projekte oder sein Unternehmen aufziehen kann, sind derzeit schon über 3 Millionen Jimdo-Websites online – Tendenz steigend. Und unternehmerischer Erfolg zieht meist eine Notwendigkeit nach sich: Es werden neue Mitarbeiter gesucht.

Pages to the people – mit diesem Slogan wurde der Webbaukasten Jimdo bekannt. Und da man mit diesem sowohl schicke Privatauftritte hinlegen, als auch professionelle Seiten für größere Projekte oder sein Unternehmen aufziehen kann, sind derzeit schon über 3 Millionen Jimdo-Websites online – Tendenz steigend. Und unternehmerischer Erfolg zieht meist eine Notwendigkeit nach sich: Es werden neue Mitarbeiter gesucht.