Vor Kurzem wurden wir gebeten, für ein im Laufe des Jahres im Gabler Verlag erscheinendes Buchprojekt einen Text zur “Weiterentwicklung der Personalberatung” zu verfassen. Da wir den Text aufgrund von, man nennt das wohl künstlerische Differenzen, zurückgezogen haben, veröffentlichen wir ihn nun hier als Essay.

Wissen ist seit jeher ein wertvolles Gut. Und auch wenn das Sprichwort “Wissen ist Macht”, zumindest in Deutschland, erst im 16. Jahrhundert in Erscheinung getreten ist, wußten Menschen oder Institutionen, die einen Wissens- bzw. Informationsvorsprung besaßen, schon lange vorher von den Vorteilen dieses Zustands. Die Menschheitsgeschichte liefert entsprechend viele Beispiele dafür, wie Personen, Institutionen oder Staaten dank ihres Wissens wohlhabend, mächtig und einflußreich wurden.

Doch es gibt nicht weniger eindrucksvolle Beispiele, die zeigen, dass ein Wissensvorsprung nicht automatisch ausreicht, um im entscheidenden Augenblick seine eigene Vergänglichkeit zu erkennen und seinen Fortbestand durch rechtzeitige Anpassungen zu sichern. Diese Unfähigkeit wurde auf kurz oder lang stets mit Rückschritt, Machtverlust oder Verfall bestraft.

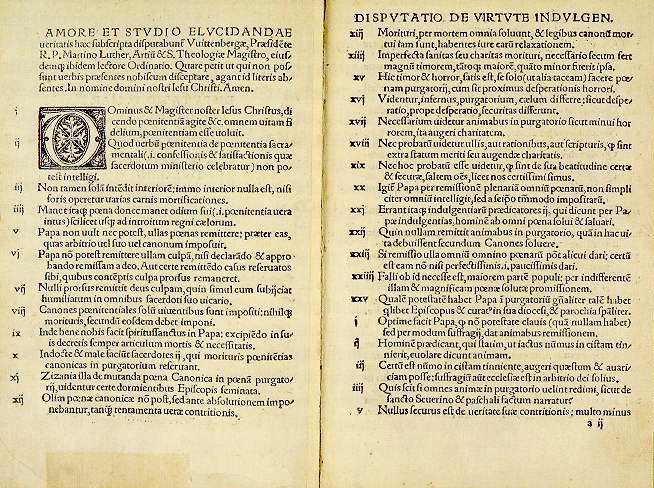

Im Fall der mittelalterlichen Kirche z.B. war es ein wahres Wissensmonopol, das entscheidend zu der vorteilhaften Stellung dieser Institution in der damaligen Gesellschaft beitrug. Der praktisch nicht vorhandene Zugang zu Wissen und Informationen in der breiten Bevölkerung lag vor dem Hintergrund des Machterhalts mit Sicherheit auch in ihrem Interesse. Die Erfindung des Buchdrucks und die einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen wurden daher in erster Linie als Bedrohung wahrgenommen und bekämpft, anstatt sie anzunehmen und selbst von den neuen Möglichkeiten zu profitieren.

Im Fall der mittelalterlichen Kirche z.B. war es ein wahres Wissensmonopol, das entscheidend zu der vorteilhaften Stellung dieser Institution in der damaligen Gesellschaft beitrug. Der praktisch nicht vorhandene Zugang zu Wissen und Informationen in der breiten Bevölkerung lag vor dem Hintergrund des Machterhalts mit Sicherheit auch in ihrem Interesse. Die Erfindung des Buchdrucks und die einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen wurden daher in erster Linie als Bedrohung wahrgenommen und bekämpft, anstatt sie anzunehmen und selbst von den neuen Möglichkeiten zu profitieren.

Aus Sicht der Kirche erwies sich das als ein fatales Versäumnis. Die Konsequenz war der bis heute andauernde Machtverlust. Verständlich ist die Angst der heutigen Kirche, einen so folgenschweren Fehler zu wiederholen. So erklärte Papst Johannes Paul II. das Internet am 12. Mai 2002 anlässlich des 36. Welttags der sozialen Kommunikationsmittel zum neuen Forum für die Verkündung des Evangeliums. Eine fast vorbildliche Lernkurve.

Wissensmonopole gibt es natürlich auch heute, z.B. in der Wirtschaft. So existiert die Branche der Personalberatung dank eines Mikro-Wissensmonopols auf dem Gebiet der Personalsuche. Doch wie schon zu Zeiten der mittelalterlichen Kirche sind Wissensmonopole nach wie vor vergänglich. Und im Fall der Personalberatung erleben wir gerade erneut, wie sich ein solches Wissensmonopol dem Ende zuneigt.

Als wir im Jahr 2007 mit unserer frisch gebackenen atenta Personalberatung ohne langjährige Berufserfahrung und ohne nennenswerte Branchenkenntnisse auf dem Personalberatermarkt gelandet sind, waren wir gezwungen zu verstehen, was sich dort überhaupt abspielte.

Auf der einen Seite sahen wir die personalsuchenden Unternehmen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht imstande waren, ihre offenen Positionen aus eigener Kraft zu besetzen. Auf der anderen Seite stand ein Heer aus Personalberatern in allen denkbaren Varianten und Größen. Aus Sicht der Unternehmen hatten sie alle eines gemeinsam. Sie alle umwehte eine mysteriöse Aura, (die vielen in dieser Branche übrigens durchaus schmeichelt).

Für die meisten Menschen, ob Auftraggeber oder Kandidaten, war es ein Rätsel, wie Personalberater genau arbeiten. Für Außenstehende gab es einfach keinen vernünftigen Zugang zu Informationen bezüglich der Methoden und der genauen Vorgehensweise. Und da man den Beruf des Personalberaters nirgendwo offiziell erlernen kann, gibt es auch kaum Bücher oder sonstige Unterlagen zu dem Thema. Ab und an tauchen mehr schlecht als recht recherchierte Artikel in der Presse auf, die jedoch eher dazu beitragen, den Beruf weiter zu mystifizieren, als Antworten und Aufklärung zu liefern. Das Image der Undurchschaubarkeit kam der Branche nicht ungelegen, denn so ließ sich ihr Wissensmonopol gut aufrecht erhalten.

Ernüchternd und erhellend war für uns daher die Erkenntnis, das das Wissensmonopol der Branche bei vereinfachter Betrachtung in der Praxis auf drei durchaus durchschaubaren Säulen aufbaute.

- a) Anzeigen: Personalberater schalten üppige Anzeigen in der FAZ, ZEIT etc. (inzwischen auch Online-Börsen), warten ab was passiert und stellen dem Kunden das Honorar zzgl. Anzeigenkosten in Rechnung.

- b) Old-Boys-Network: Personalberater hat 10-40 Jahre Berufserfahrung in einer bestimmten Branche. Er war Geschäftsführer bei X, dann bei Y und zuletzt Vorstand bei Z. Aus dieser Zeit hat er ein schwarzes Buch mit allen Telefonnummern seiner Wegbegleiter, dass er nun versilbert.

- c) Datenbank: Der Personalberater betreibt eine (natürlich stets aktuelle ;-)) Datenbank mit 5.000 – 100.000 Profilen, die mit Tausenden von Initiativbewerbungen und via Telefon-Sourcing gewonnenen Longlistkandidaten permanent weiter befüllt wird.

Uns wurde relativ schnell klar, dass keine dieser Methoden zu uns und wir auch zu keiner dieser Methoden passten.

Teure Zeitungsanzeigen waren sofort unten durch. Als “Digital Natives” konnten wir uns einfach nicht vorstellen, dass tatsächlich noch jemand ernsthaft in Zeitungen nach Stellen sucht. Wohnungen und Autos wurden schließlich schon damals primär im Netz gesucht und gefunden. Und auch Online Jobbörsen waren längst nichts Exotisches mehr. Warum also sollten wir viel Geld für Zeitungen mit wenig Reichweite ausgeben?!

Online-Anzeigen waren auf den ersten Blick zwar etwas preiswerter, unter Berücksichtigung der Vielzahl vorhandener Angebote und der versunkenen Kosten im Falle einer (durchaus wahrscheinlichen) Fehlentscheidung, aber immer noch zu teuer. Die Entscheidung für den einen oder anderen der bekannteren Anbieter war objektiv nicht zu rechtfertigen. Außerdem gab es schon eine ganze Menge kostenloser und kostengünstiger (Nischen-) Anbietern, die aus unserer Sicht in der Summe nicht weniger erfolgversprechend waren.

Von dem Gedanken, auf unserem Netzwerk aufzubauen, haben wir uns sofort verabschiedet. Mit 27 Jahren besaßen wir einfach kein Netzwerk, mit dem wir in der Personalberatung etwas hätten anfangen können.

Das vor allem im mittleren Kandidatenfeld weit verbreitete Konzept, eine Kandidaten-Datenbank als Kern der Personalberatertätigkeit zu betrachten, konnten wir überhaupt nicht recht begreifen. Nun, uns war schon klar, warum so etwas früher mal sinnvoll war. Es war halt deutlich praktischer in einer Datenbank zu suchen, als Aktenordner zu wälzen oder Rolodex zu drehen. Aber im 21. Jahrhundert?! Für uns, die wir mit dem Internet aufgewachsen waren und es stets als eine riesige Datenbank für alles verstanden haben, ergab der Gedanke, eine lokale geschlossene Datenbank aufzubauen und sie anschließend pflegen zu müssen, einfach keinen Sinn.

Da Kandidaten nun mal dazu neigen, sich in unregelmäßigen Abständen zu verändern, lässt sich schon eine Datenbank mit wenigen Tausend Datensätzen kaum aktuell halten, geschweige denn eine mit zehntausenden Einträgen. Wozu also das ganze Theater mit der angeblichen Beziehungspflege und dem permanenten Kontakt? Für eine durchschnittliche Personalberatung mittlerer Größe mit Aufträgen in der mittleren bis oberen Führungsebene war das Datenbank-Konzept aus unserer Sicht unwirtschaftlich und daher sinnlos. Früher mochte das anders gewesen sein, aber da gab es auch keine Alternativen.

Neue Wege…

Wir standen also direkt zu Beginn unserer Laufbahn vor der Wahl die Personalberatung an den Nagel zu hängen, weil uns die vorhanden Methoden nicht passten, oder Alternativen zu diesen Methoden zu finden. Wie also ging es weiter?

Wir waren uns sicher, dass der Datenbank-Gedanke in der Personalsuche an sich nicht grundsätzlich verkehrt war. Vorausgesetzt, dass sich eine Datenbank selbständig mit Kandidaten befüllt und sich auch selbständig aktualisiert. Da wir dieses Prinzip nur aus dem Internet kannten, erklärten wir die Online-Personalsuche zu unserer Kernmethode und suchten von Anfang an auch nur im Netz.

Bestätigt durch erste Erfolge bei der Direktsuche mit Hilfe von Webforen und aufkeimenden sozialen Netzwerken, wie Xing, kombiniert mit individueller Erstansprache der Kandidaten per E-Mail blieben wir auch bei dieser neuen Methodik. Der Blick über den großen Teich – auf das Mutterland des Headhuntings USA, die ständige Analyse dortiger Trends und die erfolgreiche Erweiterung unserer Methoden durch dortige Ideen ließen keine Zweifel mehr daran, dass sich das Konzept der Just-in-Time Direktsuche im Internet mit der explosiv steigenden Zahl der Webnutzer und ihrer Aktivitäten schon bald durchsetzen würde.

Die Zeit, die wir dank der nicht erforderliche Pflege einer eigener Datenbank einsparten, investierten wir immer wieder in die eigenständige Weiterentwicklung unserer Recherche-Techniken, um das Potential “unserer” Datenbank “Internet” noch besser ausschöpfen zu können.

Knapp 4 Jahre später stellen wir (durchaus mit Genugtuung 🙂 ) fest, dass unsere Überlegungen von damals richtig waren. Das Internet hat unsere Gesellschaft mit einer noch nie da gewesenen Dynamik und Geschwindigkeit verändert. Es durchsetzt alle Lebensbereiche und zieht immer mehr Menschen in seinen Bann. Spätestens seit der Entstehung des “Web 2.0” bietet es jedem einen Platz und die Möglichkeit, auf seine ganz individuelle Art und Weise vom Internet zu profitieren und dort Spuren zu hinterlassen, gleichgültig ob man technisch versiert ist oder nicht.

Die gewaltigen Nutzer- und Wachstumszahlen der medial bekannteren sozialen Netzwerke, wie Facebook oder LinkedIn, sind die kaum zu übersehenden Vorboten einer schon sehr nahen Zukunft, in der wirklich jeder von uns ein Teil des globalen Online-Netzwerks, ein Teil des Internets sein wird. Dieser Prozess ist ebenso grundlegend und ebenso wenig umkehrbar, wie zu seiner Zeit die Ausbreitung des Buchdrucks.

Nicht wenige neue Geschäftsmodelle wurden durch den Siegeszug des Internets ermöglicht, nicht wenige wurden ordentlich durchgeschüttelt, und nicht wenige sind oder werden durch das Internet überflüssig. Die Veränderung von Geschäftsmodellen mag nur den betroffenen Unternehmen und dem interessierten Beobachter auffallen. Die gesamtgesellschaftliche Veränderung, die Veränderung der Kommunikation kann nur an jemandem vorbeigehen, der von einem anderen Planeten kommt.

Was aber bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft der Personalberatung?

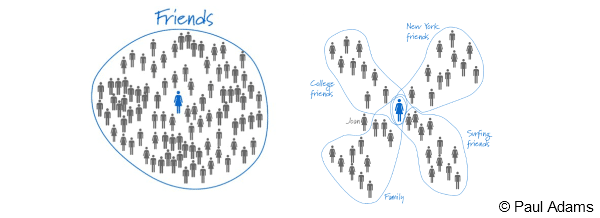

So wie der Buchdruck den Zugang zu Wissen vereinfacht hat, vereinfacht und beschleunigt das Internet heute, neben der Wissens- und Informationsverbreitung, vor allem den Zugang der Menschen zueinander. Vor wenigen Jahren noch unvorstellbar, sind alte und verloren geglaubte Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen dank sozialer Netzwerke heute nur noch einen Klick weit entfernt. Und dasselbe gilt auch für Führungskräfte und Spezialisten aus allen Bereichen.

Doch offenbar begreifen bei weitem nicht alle Personalberater diese Entwicklung als die großartige Chance, die sie ist, sondern sehen in ihr in erster Linie eine Bedrohung. Zuweilen entsteht der Eindruck, dass die überwältigenden Mehrheit der Personalberater auf die Veränderungen reagiert wie Kinder beim Versteckspielen oder das bekannte Sinnbild der drei Affen. In der naiven Hoffnung, das schreckliche Monster des webgetriebenen technologischen und gesellschaftlichen Fortschritts würde sie nicht bemerken und unbehelligt lassen, wenn sie es nur hartnäckig genug ignorieren.

Verständlich ist diese Haltung allemal. Die Personalberatung ist hierzulande noch eine junge, aber schon recht prestigereiche und für viele einträgliche Branche, die bis vor kurzem überdies traumhafte Wachstumszahlen genoss. Wer von den Betroffenen möchte sich schon freiwillig mit der Frage konfrontiert sehen, ob diese tolle Branche (in ihrer heutigen Form) auf dem Weg ist in weiten Teilen ihre Existenzberechtigung zu verlieren. Es ist schließlich viel einfacher, sich gegenseitig zu beruhigen und sich mantraartig einzureden, dass soziale Netzwerke die Personalberatung auf keinen Fall überflüssig machen können, anstatt den Tatsachen ins Auge zu sehen und rechtzeitig über Konsequenzen und Veränderungsbedarf nachzudenken.

Wer es wagt, wird schnell erkennen, dass das Wissensmonopol der Personalberater im Bereich der Personalsuche aufgrund der blitzschnellen Einwirkung des technischen Fortschritts auf diesen Bereich nicht mehr zu erhalten ist. Für viele wird jedoch auch diese Einsicht zu spät kommen, da der durch ihre Abwehrhaltung entstandene Know-how Rückstand in Kürze bereits so groß sein wird, dass er sich kaum mehr aufholen lässt.

Die einzigen, die sich diese Abwehrhaltung vermutlich noch eine Weile werden leisten können, sind die alten Hasen der Branche, die tatsächlich (und nicht nur in ihren Werbebroschüren) in den Top Etagen zuhause sind oder Unternehmen zu Ihren Kunden zählen, die von Führungskräften ihrer Generation maßgeblich mitgestaltet werden. Die Konzernvorstände von heute sind via Internet aktuell in der Tat noch schwer zu finden, es sei denn man besitzt das besagte kleine schwarze Notizbuch. Finden kann man sie vielleicht, die Ansprache ist aktuell aber noch wenig erfolgreich. Die Top Executive Headhunter kurz vor der Rente werden sich daher nicht mehr umstellen müssen, wie aber sieht es bei den anderen aus?

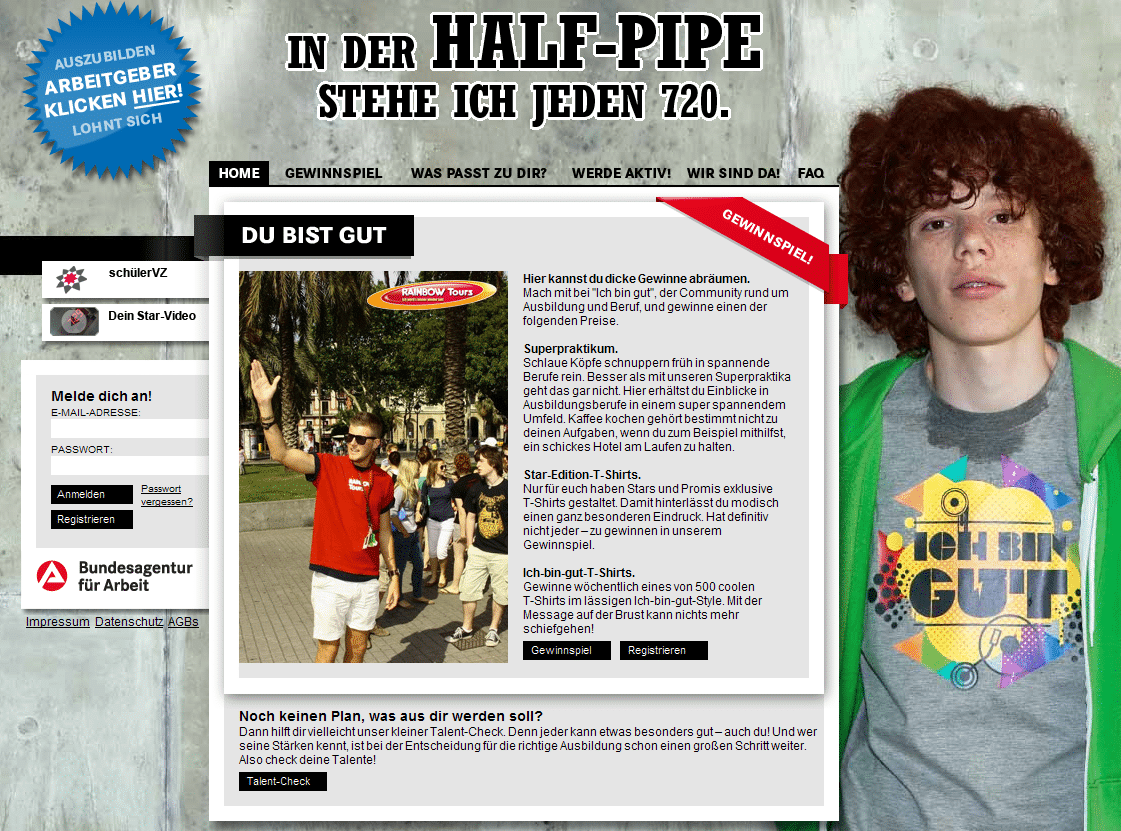

Richten wir unsere Blicke auf die weniger exklusiven Gefilde der Personalberatung, sieht es wesentlich düsterer aus. Denn was vielen vermutlich noch nicht klar ist, ist die Tatsache, dass die Vorstände von morgen (und viele aus der New Economy) heute schon im Netz sind. Sie unterhalten sich in sozialen Netzwerken über Wichtiges und Nichtiges mit ihren Freunden und Kollegen, berichten dort, was sie gerade tun und veröffentlichen womöglich sogar zweifelhafte Bilder vom Wochenende. Und das Beste ist, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Diese Menschen selbst und die Informationen, die sie verbreiten, werden für immer im Netz bleiben. Es wird möglich sein, sie dort zu finden und problemlos anzusprechen, auch wenn man noch nie mit ihnen auf dem Golfplatz war. Sie sind nämlich gerade dabei, die neue Art der Kommunikation als etwas Selbstverständliches zu verinnnerlichen.

Richten wir unsere Blicke auf die weniger exklusiven Gefilde der Personalberatung, sieht es wesentlich düsterer aus. Denn was vielen vermutlich noch nicht klar ist, ist die Tatsache, dass die Vorstände von morgen (und viele aus der New Economy) heute schon im Netz sind. Sie unterhalten sich in sozialen Netzwerken über Wichtiges und Nichtiges mit ihren Freunden und Kollegen, berichten dort, was sie gerade tun und veröffentlichen womöglich sogar zweifelhafte Bilder vom Wochenende. Und das Beste ist, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Diese Menschen selbst und die Informationen, die sie verbreiten, werden für immer im Netz bleiben. Es wird möglich sein, sie dort zu finden und problemlos anzusprechen, auch wenn man noch nie mit ihnen auf dem Golfplatz war. Sie sind nämlich gerade dabei, die neue Art der Kommunikation als etwas Selbstverständliches zu verinnnerlichen.

…und kein Weg zurück!

Sie halten diese Aussicht für übertrieben? Während wir dieser Zeilen schreiben, hat sich der Russische Präsident Medwedjev offiziell bei Twitter angemeldet. Eine der ersten Botschaften ist ein Panoramabild aus seinem Hotel. Theoretisch ließe sich das Hotel des Russischen Präsidenten ohne Probleme ausfinding machen, und man könnte dort auf Lauer gehen, wenn man ihn in persona erleben wollte. Es ist natürlich nur eine Geste. Er kommuniziert vermutlich nicht wirklich selbst. Aber diese Geste ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass wir in einer neuen Zeit angekommen sind, in der auch die absoluten Spitzen unserer Gesellschaft greifbar geworden sind. Die Führungseliten der Wirtschaft und die Spezialisten aus Technik und Wissenschaft werden da keine Ausnahme bilden.

Mal ehrlich, wir Personalberater brauchen keine Zeitungen, keine schwarzen Notizbücher, keine schlecht gepflegten Datenbanken und keine Armeen von Telefonresearchern die sich halb im Blindflug an Gatekeepern vorbeimogeln mehr, um Menschen, die wir suchen, ausfindig zu machen.

Was wir Personalberater brauchen, ist ein Gefühl dafür, wie und wo man ihre Spuren und Daten aufspürt. Und das ist wahrlich eine ganze Menge. Vor allem für diejenigen in der Branche, die sich weiterhin einreden, es werde schon alles gut. Die meisten Personalberater besitzen bisher einfach nicht die notwendigen Fähigkeiten, um Menschen im Netz effektiv aufzuspüren und anzusprechen. Man kann aktuell sogar soweit gehen zu sagen, dass viele nicht mal imstande sind, sich die richtige Verstärkung ins Haus zu holen, weil sie nicht genau wissen, worauf es ankommt. Sie ähneln einem Gast, der gezwungen wurde auf eine Veranstaltung zu gehen, auf der er niemanden kennt, und deren Sprache er weder versteht noch spricht.

Im eigenen Notizbuch und in der eigenen Datenbank zu suchen bzw. Firmenlisten aus den Branchenbüchern, Verbandsmitgliedslisten usw. rauf und runter abzutelefonieren, stellte in der Praxis überschaubarere Ansprüche an die eigenen Fähigkeiten. Die Suche im Netz erfordert eine neues Denken – ein vernetztes Denken. Denken in Plattformen, Kanälen, Suchmaschinen und Suchoperatoren. Denken, das bereit ist, sich Tag für Tag den dynamischen Veränderungen anzupassen und diese anzunehmen und aufzunehmen, anstatt immer wieder nach den gleichen bewährten Mustern zu agieren. Die meisten in der heutigen Personalberaterbranche sind zu langsam, als dass sie sich dieser Herausforderung erfolgreich stellen könnten. Eine neue Sprache mit einer komplexen Gramatik lernen die meisten nicht über Nacht.

Revolution oder Evolution?

Es wäre schön, an dieser Stelle sagen zu können, dass das Überleben der Personalberaterbranche einzig von der Fähigkeit abhängt, umzudenken und sich sehr schnell neue Methoden anzueignen. Das Umdenken und die Umstellung auf neue Methoden ist jedoch nur ein Teil der Herausforderung, mit der die Branche konfrontiert ist. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Tatsache begründet, dass die Daten von Kandidaten im Internet im Gegensatz zu den schwarzen Notizbüchern und lokalen Datenbanken für alle verfügbar sind, die sie haben wollen. Das heißt auch für unsere Auftraggeber. Und es scheint, als ob die Auftraggeber diesen Umstand erkannt haben und das erstaunlicherweise vor den Personalberatern selbst. Mag sein, dass die Finanzkrise hier eine Rolle gespielt und zu mehr Improvisation und Kreativität in den Unternehmen beigetragen hat. Möglicherweise spornen sie auch der demografische Wandel und der War for Talents dazu an, ihre jahrzehntelange Zurückhaltung gegenüber der Direktansprache abzulegen und selbst in die Offensive zu gehen.

Was auch immer die Gründe sind, einige Konzerne in Deutschland haben die Gelegenheit erkannt, und machen es dem Rest seit Monaten vor. Personalsuche ist für sie kein mystischer Zauber mehr, sondern ein Handwerk, wie jedes andere. Ausgehend von dieser Erkenntnis entstehen Recruiting-Abteilungen, in denen webaffine Recruiter sich mit Online Sourcing Methoden vertraut machen. Kandidaten werden aktiv gesucht und direkt angesprochen. Employer Branding Maßnahmen stützen das Ganze. Da sie mit diesem Vorgehen vielfach erfolgreich sind, werden in der Konsequenz die Personalberaterausgaben zurück gefahren.

Klar, in Teilbereichen hinkt der Mittelstand etwas hinterher. Aber auch zahlreiche Mittelständler erkennen und nutzen bereits heute die Optionen, die die Veränderungen der letzten Jahre eröffnen. Und es ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sich alle Unternehmen fragen, warum sie im Kern für die Suche nach Informationen, die für jedermann verfügbar und immer leichter auffindbar sind ein Drittel des Bruttojahresgehalts bezahlen müssen. Netzwerke wie Xing und LinkedIn und Pionier-Anbieter von Websourcing-Software haben diese Entwicklung antizipiert und warten mit ihren vergleichsweise preiswerten Recruiting Paketen mit Freude auf die Kunden der Personalberater.

Der eine oder andere Leser wird an dieser Stelle lautstark entgegnen, Personalberater seien aufgrund des Mehrwerts, den sie schaffen, nicht ersetzbar: Vorgespräche, schriftliche Beurteilungen, Potentialanalysen, Profilerstellung etc.. Sicher, all dies sind valide und wichtige Punkte, aber am Ende des Tages werden Headhunter aus Sicht der Kunden in erster Linie für die erfolgreiche Jagd nach qualifizierten Kandidaten bezahlt und nicht für das Sortieren und Gestalten von Unterlagen und mit Text-Bausteinen erstellte Beurteilungen für die Kandidaten-Präsentation. Diese Art von Kosmetik ist Beiwerk, für das man eigentlich keine Headhunter braucht. Und wenn Headhunter ihre Kernaufgabe in Zukunft nicht mehr zeitgemäß effektiv erfüllen (können) und dennoch zu Preisen von damals anbieten, verlieren diese Headhunter ihre Existenzberechtigung.

Berücksichtigen wir die bisherige Bereitschaft der Branche, sich den Veränderungen der Umwelt anzupassen, stehen die Überlebenschancen für viele Personalberater, zumindest in ihrer jetzigen Form, nicht wirklich gut.

Einige große internationale Player haben diese Tatsache längst erkannt. Heidrick & Struggles beispielsweise hat das eigene Geschäftsmodell für Executive Search aufgrund der durch das Web 2.0 entstanden Veränderungen bereits Anfang 2009 öffentlich (!) für gescheitert (“broken”) erklärt und begonnen, sich der veränderten Umwelt anzupassen. Die sukzessive Verschiebung des Kerngeschäfts von der Personalsuche auf die Management- und Strategieberatung und die Öffnung der eigenen Datenbank für die Kunden ist der zukünftig verfolgte Ansatz.

Ob das der richtige Weg ist, wird sich zeigen müssen. Entscheidend für die Personalberatung ist jedoch, spätestens jetzt aufzuwachen und die abwehrende und abwartende Haltung gegenüber den Auswirkungen des Web 2.0 endgültig abzulegen. Wer überleben will, darf nicht länger zaudern. Er muss sich den Herausforderungen stellen, auch wenn das für den einen oder anderen in der Konsequenz bedeuten könnte, das eigene Geschäft radikal umbauen zu müssen, sei es im Bezug auf den Kundenstamm, die eigene Personalpolitik oder auf die Dienstleistung als solche.

“It’s not the strongest or most intelligent that survive, it’s those that are willing and able to adapt and change.”

L. Kevin Kelly (CEO Heidrick & Struggles International)

Pics: Wikimedia Commons (Dodo, Schreiber), Kyle MacKenzie (CC BY 2.0), Inferis (CC BY-SA 2.0), jvc (CC BY 2.0)

Möchte ich einen Soft-Drink verkaufen, dann habe ich ein Produkt und viele potentielle Kunden. Jeder kauft Soft-Drinks, qualitativ und preislich nehmen sich die Varianten dabei nicht viel. Die Chance, dass der Kunde zu meinem Produkt greift, sinkt mehr oder weniger linear mit der Zahl der gleichwertigen Angebote. Meine einzige Möglichkeit ist es also, aufzufallen und herauszustechen. Ich gestalte meine Verpackung in grellen Farben, oder, wenn das schon alle Konkurrenten gemacht haben, in schwarz oder weiß. Ich platziere auffallende Werbung, oder, wenn das schon alle Konkurrenten gemacht haben, versuche ich, meine Produktbotschaft möglichst unauffällig, subtil und viral zu verbreiten. Bei entsprechender Kreativität und Ausdauer kann ich darüber hinaus versuchen, meiner Marke grundlegende Images zu verleihen, so dass der Kunde mit meinem Drink gleich eine ganze Geschichte, eine kleine Welt, für sich kaufen kann. All diese Effekte und Versprechungen erreichen den Empfänger im schlimmsten Fall nicht: der Kunde kauft meinen Drink nicht und entscheidet sich für das Konkurrenzprodukt.

Möchte ich einen Soft-Drink verkaufen, dann habe ich ein Produkt und viele potentielle Kunden. Jeder kauft Soft-Drinks, qualitativ und preislich nehmen sich die Varianten dabei nicht viel. Die Chance, dass der Kunde zu meinem Produkt greift, sinkt mehr oder weniger linear mit der Zahl der gleichwertigen Angebote. Meine einzige Möglichkeit ist es also, aufzufallen und herauszustechen. Ich gestalte meine Verpackung in grellen Farben, oder, wenn das schon alle Konkurrenten gemacht haben, in schwarz oder weiß. Ich platziere auffallende Werbung, oder, wenn das schon alle Konkurrenten gemacht haben, versuche ich, meine Produktbotschaft möglichst unauffällig, subtil und viral zu verbreiten. Bei entsprechender Kreativität und Ausdauer kann ich darüber hinaus versuchen, meiner Marke grundlegende Images zu verleihen, so dass der Kunde mit meinem Drink gleich eine ganze Geschichte, eine kleine Welt, für sich kaufen kann. All diese Effekte und Versprechungen erreichen den Empfänger im schlimmsten Fall nicht: der Kunde kauft meinen Drink nicht und entscheidet sich für das Konkurrenzprodukt.

Wer soll angesprochen werden? Diese Frage wurde in der Planungsphase (hoffentlich) gestellt. Beim anfänglich abstrakten “Definieren der Zielgruppe” geht es nicht um Alter, Bildungsgrad und Interessenlage. Mit diesen Werten lassen sich einfache Ad-Kampagnen starten, vermutlich sogar mit einigem Erfolg. Bei Facebook hingegen wird mit den Menschen in ihrem digitalen Wohnzimmer gesprochen. Ein “Like” zu bekommen, ist vergleichbar mit der Ansage der neuen Nachbarn: “Kommen Sie jederzeit vorbei, wenn etwas ist!” Dieses Angebot beweist Vertrauen, das nicht ausgenutzt werden sollte. Also bitte nicht nachts um 02:43 klingeln, um nach etwas Zucker zu fragen – und auch nicht an Heiligabend den Familienvater zum Bier abholen wollen. Wichtig ist:

Wer soll angesprochen werden? Diese Frage wurde in der Planungsphase (hoffentlich) gestellt. Beim anfänglich abstrakten “Definieren der Zielgruppe” geht es nicht um Alter, Bildungsgrad und Interessenlage. Mit diesen Werten lassen sich einfache Ad-Kampagnen starten, vermutlich sogar mit einigem Erfolg. Bei Facebook hingegen wird mit den Menschen in ihrem digitalen Wohnzimmer gesprochen. Ein “Like” zu bekommen, ist vergleichbar mit der Ansage der neuen Nachbarn: “Kommen Sie jederzeit vorbei, wenn etwas ist!” Dieses Angebot beweist Vertrauen, das nicht ausgenutzt werden sollte. Also bitte nicht nachts um 02:43 klingeln, um nach etwas Zucker zu fragen – und auch nicht an Heiligabend den Familienvater zum Bier abholen wollen. Wichtig ist: Facebook steckt voller Emotionen. Hier werden Prüfungen bestanden, Jobs verloren, Beziehungen verkündet und Affairen aufgedeckt. Der hemdsärmelige Langweiler geht hier im günstigsten Fall unter, eher wird er aber negativ auffallen. Zwischen all den großen und kleinen Gefühlsdramen ist der Hinweis auf die Fachmesse in Bottrop zunächst einmal störend. Die Kunst besteht darin, eben jenes Event zum persönlichen Erlebnis zu machen. Für Dich ist die Messe nämlich etwas Besonderes! Vermittel das Deinen Lesern: Wochenlage Vorbereitungen, die Hoffnungen, die Du in die Messe setzst und die Vorfreude auf die Standparty am Abschlussabend. Wichtig ist:

Facebook steckt voller Emotionen. Hier werden Prüfungen bestanden, Jobs verloren, Beziehungen verkündet und Affairen aufgedeckt. Der hemdsärmelige Langweiler geht hier im günstigsten Fall unter, eher wird er aber negativ auffallen. Zwischen all den großen und kleinen Gefühlsdramen ist der Hinweis auf die Fachmesse in Bottrop zunächst einmal störend. Die Kunst besteht darin, eben jenes Event zum persönlichen Erlebnis zu machen. Für Dich ist die Messe nämlich etwas Besonderes! Vermittel das Deinen Lesern: Wochenlage Vorbereitungen, die Hoffnungen, die Du in die Messe setzst und die Vorfreude auf die Standparty am Abschlussabend. Wichtig ist: Biete Deinen Fans auf der Page etwas Spezielles. Bewahre Dir z.B. neue Inhalte und Informationen für die Fanpage auf, bevor Du diese auf der Unternehmensseite veröffentlichst. Hinter vielen Fanpages sitzen die Redakteure und leisten nicht mehr als die Zweit- oder Drittverwertung der offiziellen Inhalte. Der Nutzer sieht nur wenig Sinn darin, Inhalte zu teilen, da diese eh über die offizielle Seite für jedermann verfügbar sind. Unique Items hingegen haben einen besonderen Informationswert. Wichtig ist:

Biete Deinen Fans auf der Page etwas Spezielles. Bewahre Dir z.B. neue Inhalte und Informationen für die Fanpage auf, bevor Du diese auf der Unternehmensseite veröffentlichst. Hinter vielen Fanpages sitzen die Redakteure und leisten nicht mehr als die Zweit- oder Drittverwertung der offiziellen Inhalte. Der Nutzer sieht nur wenig Sinn darin, Inhalte zu teilen, da diese eh über die offizielle Seite für jedermann verfügbar sind. Unique Items hingegen haben einen besonderen Informationswert. Wichtig ist: Die Königsdisziplin: Inhalte sind die halbe Miete. Kommunikation die andere Hälfte. Und auch wenn man nach Watzlawick

Die Königsdisziplin: Inhalte sind die halbe Miete. Kommunikation die andere Hälfte. Und auch wenn man nach Watzlawick